I – DÉFINITION DE L’ANALYSE

On appelle analyse informatique l’ensemble des étapes permettant d’aller de l’énoncé d’un problème vers la solution finale (programme ou logiciel). L’analyse a pour objectif essentiel :

- La compréhension du problème.

- La subdivision du problème en sous problèmes faciles à résoudre séparément.

- L’élaboration d’une solution automatisée.

En général, l’analyse informatique comporte cinq étapes fondamentales :

- L’analyse préalable.

- L’analyse conceptuelle (fonctionnelle)

- L’analyse organique.

- La programmation.

- Les tests et la mise au point.

Plusieurs outils, chargés de guider l’analyse ont été conçus, le plus connu d’entre eux étant MERISE (Méthode d’Étude et Réalisation Informatique par Sous-Ensemble, créé en 1978, sous l’impulsion du ministère de l’industrie, par un groupement de 6 sociétés de services et un centre de recherche informatique).

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE MERISE :

MERISE est une méthode d’analyse élaborée pour l’informatisation des systèmes d’information, elle est caractérisé par :

- Une approche systémique.

- La séparation des données et des traitements.

- Une conception par niveau.

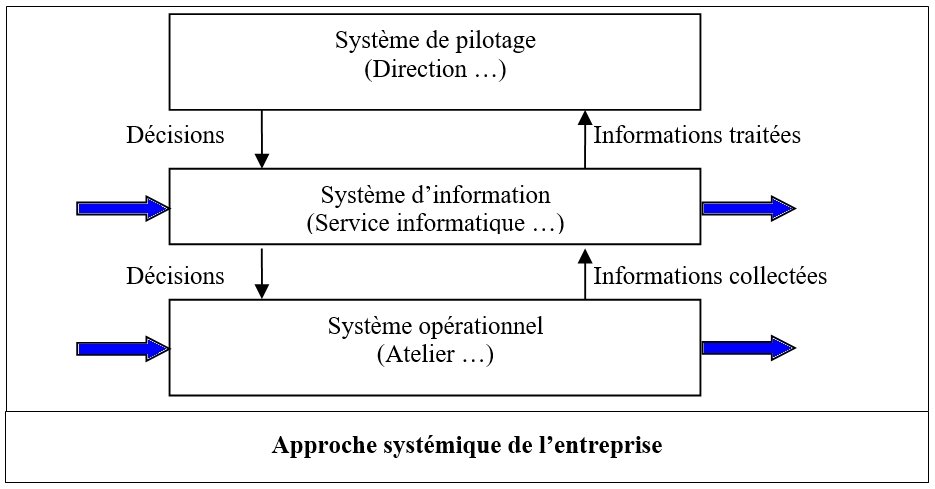

2 – 1 Une approche systémique :

MERISE définit une vision de l’entreprise en terme de système. D’une manière simple, on peut présenter l’entreprise comme étant constituée par un ensemble de trois systèmes :

- Le système de pilotage: qui dirige l’entreprise, fixe les objectifs. C’est le directeur, mais aussi le chef de service …

- Le système d’information : qui assure le lien entre les deux autres (Système de pilotage et le système opérationnel). Il informe le système de pilotage des résultats du système opérationnel et retransmet à ce dernier les directives de pilotage.

- Le système opérationnel : qui assure la production. C’est l’atelier …

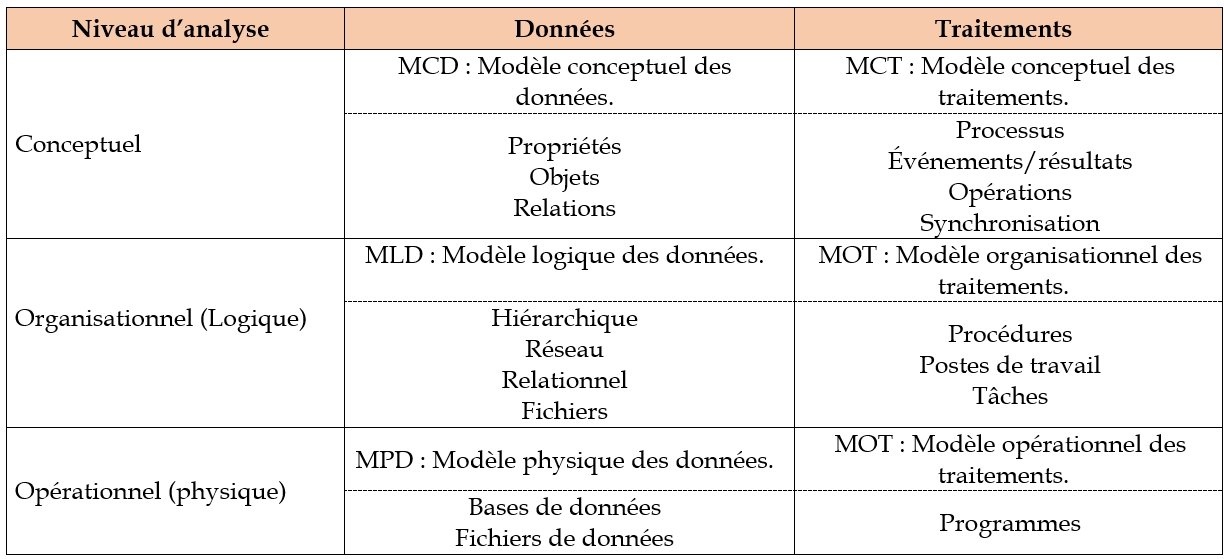

2 – 2 La séparation des données et des traitements :

Dans MERISE, les données (les informations à traiter) et les traitements (la manière d’exploiter ces informations) font l’objectif de démarches d’étude séparées, qui peuvent être menées en parallèle par des équipes distinctes.

2 – 3 Une conception par niveaux :

Le principe de MERISE consiste à distinguer les différents niveaux successifs d’analyse du système d’information à informatiser. Cette démarche fait appel aux techniques de formalisations de données.

2 – 3 – 1 Niveau Conceptuel (Quoi) :

On représente dans ce niveau le « quoi » du système. Ce sont les règles de gestion qui guident la construction des modèles conceptuels (MCD et MCT).

Il exprime le choix de gestion indépendamment des moyens à mettre en œuvre et de leur organisation.

2 – 3 – 2 Niveau logique (organisationnel) (Qui, où, Quand):

Ce niveau définit l’organisation que l’on doit mettre en place pour atteindre les objectifs décrits au niveau conceptuel, en proposant un choix de solution afin de permettre à l’utilisateur d’opter pour l’une d’entre elles. C’est une description complète du système d’information.

2 – 3 – 3 Niveau Physique (opérationnel) :

A ce niveau on propose les moyens techniques nécessaires à la réalisation du projet, en terme de matériel et logiciel, en incluant bien sûr ce qui est déjà en place et qui est compatible avec les nouvelles solutions.

MCD ( Modèle Conceptuel de Données) : décrit la signification des données sur lesquelles repose le système d’information et les structures.

MCT ( Modèle Conceptuel des Traitements ) : formalise les activités du domaine étudié.

MLD ( Modèle Logique des Données ) : fournit une description des données tenant compte des moyens informatiques mis en oeuvre.

MOT ( Modèle Organisationnel des Traitements ) : décrit le fonctionnement du domaine étudié en présentant les ressources mises en oeuvre et leur organisation.

MPD ( Modèle Physique des Données ) : est une description de la base de données ou de l’ensemble des fichiers correspondants aux données gérées par le système d’information.

MPT ( Modèle Physique des Traitements ) : décrit les spécialités des différents modules de traitements.

III – DEMARCHE PAR ETAPE :

MERISE couvre les 7 étapes définies par l’AFNOR (Association Française de NORmalisation) :

- Schéma directeur

- étude préalable.

- étude détaillée.

- étude technique.

- Réalisation ou production du logiciel.

- Mise en œuvre du logiciel.

- Schéma Directeur: il est essentiellement consacré à la définition des domaines d’étude, à la planification du développement de chaque domaine ; il fixe également les moyens en personnel et en matériel et la stratégie de mise en œuvre de la méthode.

- L’étude préalable: elle porte sur un sous-ensemble du système. Elle donne aux responsables les moyens de décider des solutions possibles, en fonction des objectifs définis précédemment.

- L’étude détaillée : elle détermine les spécifications fonctionnelles, dans le respect des solutions retenues à l’issus de l’étude préalable.

- étude technique : permet d’élaborer les modèles opérationnels de données et de traitements. On doit veiller ici à la complétude et à la cohérence des structures de données et des traitements. Cette étape détermine : L’organisation des fichiers, la clé d’accès, le type de support et la base de données utilisée.

- Réalisation ou production du logiciel : elle tient à la génération d’un code de bonne qualité et de la documentation associée conforme aux spécifications.

- Mise en œuvre du logiciel : cette étape doit permettre de vérifier l’aptitude du produit développé à satisfaire les besoins des utilisateurs. Ces derniers mettent alors en lumière les lacunes éventuelles décelées par les tests relatifs à l’utilisation des nouvelles fonctions automatisées.

- Maintenance : son objectif est l’adaptation du système exploité aux évolutions de l’entreprise : faire évoluer le système en fonction de besoins des utilisateurs, de l’environnement de système ainsi que des progrès de technologie.

Détails

- 1 Section

- 1 Lesson

- 10 Weeks

- Exemple Support1